|

| Q1.「商標」とは何か? | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

商標とは、消費者に対して、事業者が自社の取り扱う商品やサービス(役務)を他社の商品やサービスと見分けができるように、商品やサービスに使用する目印(識別標識)のことです。そのため商標は、「商品の顔」とか「物言わぬセールスマン」のように表現されることもあります。 出願の際には商標登録を受けようとする「文字」、「図形」、「記号」、「立体的形状」を決め、色彩を付す場合はその色彩も決める必要があります。また、文字や図形などの商標の他に、清涼飲料水のビンや、店頭に宣伝用に置かれた人形なども商標登録できます。以下は商標の種類です。

|

| Q2.商標登録を受けることができない商標とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

消費者が商品又はサービスの出所を混同しないように、他者によって特許庁にすでに登録されている商標と指定商品又は指定役務(サービス)が同一又は類似するものは登録できません。また、特許庁に登録されていなくても、誰もが使うような商標は、やはり登録されません。 以下は登録されないケースの一部の例です。下記の例以外にも、登録にならないケースがありますので、出願の際は十分に確認しましょう。 (1)指定する商品・役務の普通名称そのものや、その略称、俗称

(2)指定する商品・役務(サービス)について慣用されている名前(慣用商標)

(3)指定する商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、 数量、形状(包装の形状を含む。)、価格等を普通に用いられる方法で表すにすぎない名前

(4)ありふれた氏名又は名称を普通に表示することや、それに「株式会社、「商会」、「研究会」を付した名前

(5)極めて簡単で、かつありふれた文字・図形

※出典:「特許庁 どのような商標が登録にならないのか」 |

| Q3.地域団体商標制度とは? |

|---|

商標は、登録を受けるにあたって、自他商品やサービスが他の商品等と見分けができるか、つまり、識別力があるかどうかが要求されるため、商品の産地や販売地、商品の普通名称などはそれぞれ単独の名称では登録できません。 そして、従来は、「地域名+商品(サービス)名称など」の商標は、「夕張メロン」「西陣織」など、全国的な知名度がなければ登録が認められませんでしたが、商標法の改正により、2006年4月1日より地域団体商標制度が導入されました。この制度は、地域の特産品やサービスなどのブランド化を通じて地域経済を活性化し、地域ブランドを保護することを目的としており、「地域名+商品(サービス)名称や慣用商標」からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度です。 地域団体商標として登録されるためには… ・事業共同組合、農業協同組合、漁業協同組合など、一定の資格のある者で設立された法人格を有する組合であること などの要件を満たすことが必要です。 |

| Q4.指定商品・指定役務・類似群コードとは? |

|---|

(1)指定商品・指定役務とは 「指定商品・指定役務」とは、登録を受けようとする商標を使用する商品又は役務(サービス)、或いは使用を予定している商品又は役務(サービス)を出願時に出願人が指定するもので、商標と同様に、商標権の権利範囲を定める上で極めて重要となります。 (2)類似群コードとは 特許庁の審査においては、商品や役務(サービス)が類似するか否かを判断する必要があるので、互いに類似する商品又は役務(サービス)であると推定されるものを「類似商品群」又は「類似役務(サービス)群」とし、個々の商品又は役務(サービス)に5桁の「類似群コード」を付しています。 |

| Q5.区分とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

商標登録出願を行うには、商標をどのような商品に使用するか、または、どのような役務(サービス)に使用するかを指定する必要があります。その際、指定する商品や役務は、国際条約に基づいて定められた「商品及び役務の区分」に従って指定することになります。 「商品及び役務の区分」は、下記の一覧表に示すとおり、世の中のあらゆる商品又は役務をざっくり45に分類したものです。なお、商品・役務は一覧表に示されているもののほか、下位概念に相当する商品・役務が細かく規定されています。 この区分の数が多ければ、それだけ広範囲の商品又は役務を権利としてカバーすることになるため、特許事務所や特許庁に支払う費用も高くなります。

|

| Q6.出願から登録までの手続は? | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(1)出願をしたら

(2)登録査定が通知されたら 登録料は、5年分ずつ2回に分けて納付することもできます(これを分割納付といいます)。分割納付は、5年以上その商標を使用する可能性が低い場合などに検討されると良いでしょう。 (3)商標権の更新について (4)登録後の商標権の注意点について |

| Q7.実際に商標を使用していなくても登録できる? | ||||

|---|---|---|---|---|

日本の商標制度は実際に商標を使用した事実がなくても、所定の登録要件を満たせば商標登録が可能です。 そこで特許庁は不使用商標対策として、平成19年4月1日以降の商標登録出願について、まるで「本当にその商標を指定商品・役務について使用しますか?」といわんばかりに厳しく審査するようになりました。

|

| Q8.商標は登録していないが、昔から使用していれば大丈夫? |

|---|

商標法は、昔から商標を使用している、使用していないにかかわらず、原則として先に商標登録出願をした者に権利を付与することになっています(先願主義)。 つまり、昔からその商標を使用していても、後から他人に同じ商標を登録されてしまったら、原則として商標権者のみに独占的な使用が認められることになります。 そのため、使用している商標と同一又は類似する商標が登録になっているが、今まで権利者から何も言われないから大丈夫と思っていても、突然権利者から警告が来て商標を使用することが出来なくなる場合があるのです。 ※ただし、例外もあります。 しかし、不正競争の目的で使用していたのであれば、「先使用による商標の使用する権利」は認められませんので注意が必要です。 |

| Q9.商標調査は重要? |

|---|

「独自に新しい商標を考えたのですぐに新商品に使いたい」 などの場合は、出願する前に商標調査を行うことをお勧めします。 (1)商標権の侵害を未然に防ぐために (2)出願費用を無駄にしないために (3)ブランド戦略のために |

| Q10.「商標権」とは? | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ここで注意したいのが、商標権の効力が及ぶ範囲というのは、「商標」と「商品又は役務(サービス)」の2つを考慮する点です。

|

| Q11.商標権の存続期間・権利期間とは? |

|---|

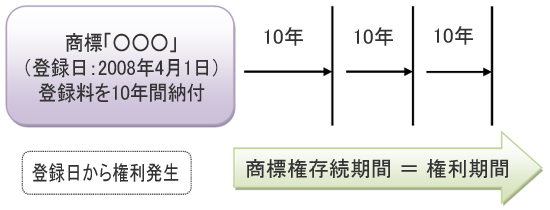

(1)商標権の存続期間 (2)商標権の権利期間

|

| Q12.小売業・卸売業における商標登録制度とは? | ||

|---|---|---|

小売業者・卸売業者がその業務に関わる小売・卸売に使用する商標は従来登録することができませんでした。その理由は、小売業や卸売業における業務は商品を販売するための付随的な役務であることや、その業務に対して直接的な対価の支払いが行われていないからです。 例)小売業・卸売業とは、

具体的には、小売業・卸売業におけるサービス活動の一環として、例えば下記のような箇所に付される商標が挙げられます。

※「鈴木商会」や「田中商店」のように、多くの事業者が使用している店名等は登録されません(但し、特定の事業者の商標として全国的に有名になっていれば登録の可能性があります。)。 |

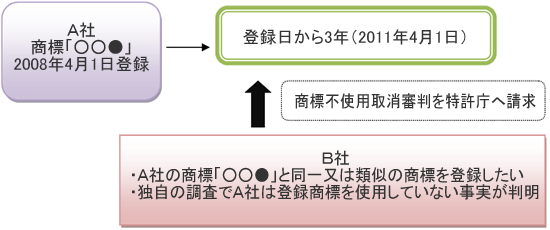

| Q13.不使用による登録商標の取り消しとは? |

|---|

登録した商標を使用していない場合は、その商標に業務上の信用は発生しません。そのため第三者は、「日本国内で継続して3年以上不使用の状態にある登録商標」に対して、登録を取り消す審判を請求することが可能です。これを「不使用取消審判」といいます。  不使用取消審判の請求があった場合、被請求人である商標権者は、登録商標を使用していること又は請求のあった日から過去3年以内に登録商標を日本国内で使用していた事実を証明しなければなりません。 そして、商標権者が使用の事実を証明できなければ、登録は取り消されます。登録商標が不使用だと判断されれば、判断された日からではなく、審判請求の日まで遡ってその登録が取り消されます。 なお、不使用による取消を免れるために慌てて登録商標を使用しても、それが不使用取消審判請求前3ヶ月の使用だった場合は「駆け込み使用」であるとして、適正な「使用」とは認められませんのでご注意を。 |

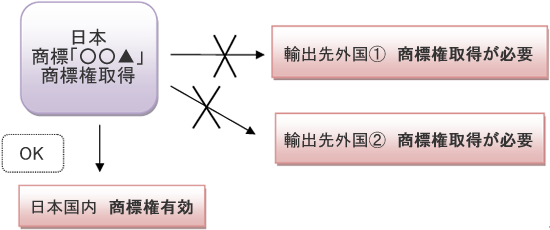

| Q14.外国で商標権を取得するには? |

|---|

◇ 外国で商標権を取得する必要性  商標を付する商品・サービスの輸出先の国については、他社による類似商標の使用を防ぐことや、商標トラブル(例えば「自社の商標が使用できない・できなくなる」、「第三者の商標権を侵害してしまうことになった」等)を未然に防止するためにも、商標登録をし、商標権を得てブランドを保護することが不可欠です。 また、もし商標トラブルに巻き込まれた場合、現地へ赴いて対応したり、現地の弁護士を雇っての訴訟対策を行わなければならない場合など、高額の費用や多大な労力を負わなければならない状況になってしまう可能性もあります。 外国への商標登録出願は費用がかかるというイメージをもっている方も多いと思いますが(実際にそれなりの費用はかかりますが)、商標トラブルによる高額出費や現地取引先からの信用を失う可能性など、将来のリスクを考慮すれば、多少コストをかけても、その国での商標権の取得は必須と言えるでしょう。 外国で商標権を取得するには、各国へ商標登録のための出願をする必要があります。これには、以下の4つの方法があります。 (1)パリ条約に基づく出願 (2)マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく出願 (3)欧州共同体商標(CTM)出願 (4)各国特許商標庁への直接出願 |

| Q15.ⓇマークやTMマークとは? |

|---|

(1)「Ⓡ」マークとは (2)「TM」マークとは |

商標権とは、特許庁に登録された商標に与えられる権利です。

商標権とは、特許庁に登録された商標に与えられる権利です。